文/基隆市文化觀光局,圖/基隆市文化觀光局、基隆大玩咖

基隆年度藝術盛事「2025基隆潮藝術」於今(26)日正式開幕,今年「基隆潮藝術」即將邁入第十年,也是基隆文化局與觀光及城市行銷處整合為「文化觀光局」後首次主辦,別具意義。基隆潮藝術從過往正濱漁港一帶,重新規劃成「山、海、城」三大展區,邀請19組國內外藝術家在基隆城際轉運站、海洋廣場、中山陸橋、至善大樓、委託行商圈、基隆市美術館、基隆塔、信二防空洞、漁會正濱大樓、阿根納造船廠遺構與原民會館觀海平台等場域中進行創作,展現基隆城市文化的流動性,並從歷史延伸至未來,構築獨特的文化風景。

▼2025基隆潮藝術活動地圖,圖片來源:基隆市文化觀光局

本次展出作品形式多元,涵蓋行為表演、空間與新媒體裝置、雕塑、繪畫與影像創作等,尺幅範圍也包含宏觀與微觀的視野,大至18公尺高的巨型氣囊裝置,小至5公分大小的生物藝術裝置,讓觀眾從不同的角度,感受藝術與城市空間、自然環境、物質文化與歷史時空之間的對話與想像。

副市長邱佩琳強調,藝術應走入市民的日常生活,與城市發展緊密扣連。她表示:「近年來,基隆的城市景觀在蛻變,基隆塔的豎立、信二防空洞的整建,以及中山陸橋的修復,都是市民有感的都市規劃。今年的潮藝術,有許多藝術家以其獨到的眼光,與這些城市建設展開深刻對話。我們期盼,透過藝術的進駐,讓整座城市都成為一座無牆美術館,市民與所有來到基隆的朋友,都能在穿街走巷的探索中,與藝術不期而遇,並透過這些作品,重新想像基隆這座城市的無限可能性。」

2025潮藝術的另一大亮點,是與韓國Global Peace Arts & Culture 基金會 (PACF)合作,也是首次邀請國際策展人共同策展。2025基隆潮藝術由台灣策展人陳晞與韓國策展人姜帝旭(Kang Jeauk)聯手,引入國際視野,藉由藝術的力量,開啟基隆與世界的對話。

策展團隊表示,基隆獨特的港口文化與歷史縱深,使其成為探討「流動性」此一當代命題的絕佳場域。今年也適逢終戰80年,部分作品將觸及此一國際性的歷史議題,讓藝術不僅是美學的展現,也是引領觀眾認識議題,進而產生思辨與對話的媒介。

山展區:在基隆塔與防空洞之間發現藝術

本屆「山展區」聚焦近年成為基隆新地標的基隆塔及信二防空洞,邀請觀眾從城市高處與地下空間感受藝術與環境的互動。基隆塔由建築師邱文傑團隊設計,靈感來自港區橋式起重機,64 公尺高的塔橋結構與 87 公尺長的廊道,讓人得以眺望整座港都風景。

藝術家徐瑞謙首次嘗試戶外雕塑創作,以工業材料組構裝置,回應「港泊—機具—基隆塔—廣場」的結構語彙與港口機具意象,位於基隆塔底的作品《特調造句》透過不同向量的雕塑物件與地理緯度的烙印,組成如詩般的地景。

▼《特調造句》作品,圖片來源:基隆市文化觀光局

藝術家王仲堃作品《隨風搖曳的聲物》則位於基隆塔頂,由數支聲音雕塑裝置構成,如植物般直立生長,當陣風吹來時,金屬桿與扇葉發出清脆聲音,號角狀構件也傳遞聲響,讓觀者在海風與作品之間感受地景、歷史與身體感知的交錯。

▼《隨風搖曳的聲物》作品,圖片來源:基隆市文化觀光局

信二防空洞是基隆現存最大的防空設施,在結合洞穴岩層與人工砌鑿的環境裡,藝術家張欣語作品《Listen to the Light(Keelung ver.)》將戰時洞穴經驗轉化為「聽光」的行動,透過聲音感測與燈光裝置,觀眾在洞穴裡戴上耳機聽見不同的光,重構防空洞中感知外界的獨特經驗。

來自日本的藝術家 AKI INOMATA 與國立臺灣海洋大學海洋生物研究所陳天任教授展開跨界合作,經典作品《為何不給寄居蟹一個避風港呢?》以3D列印製作寄居蟹殼,造型取自世界城市建築,寄居蟹自由選擇進駐殼體的過程,象徵國籍、居所的轉換,也隱喻移民與難民議題。

海展區:從潮汐、港景到造船遺構的創作流動

熟悉的「海展區」沿著基隆城際轉運站、正濱漁港、觀海平台與阿根納造船廠遺構等地展開,藝術家們深入港邊的文化與歷史脈絡,打造出一系列與在地記憶對話的作品。

曾受邀參展濟州雙年展的韓國藝術家金岐大(Kim Kidai),作品《如何織起一座海市》於城際轉運站以鮮豔線材搭建可穿行的巨型雕塑,作品象徵港口的漁業命脈與城市的連結力量,體現基隆作為文化交流門戶的流動與韌性。

曾受邀參展2022德國卡塞爾文件展的排灣族藝術家張恩滿與八尺門一帶「奇浩部落」合作,作品《植物誌轉印術—奇浩的文化記事簿》以拓印當地植物的方式,結合訪談與社區共創,呈現阿美族奇浩部落自1960年代遷居基隆的文化記憶,作品設置於每年七月會舉行豐年祭的觀海平台前,象徵著聯繫族人與海另一邊的祖靈們之間的文化記憶。

在歷史回聲與文化交織的阿根納造船廠,一隻來自光之森的生物悄然現身,這是藝術家陳普的作品《光獸 Mossmo》,巨大光獸在工業遺址中閃耀,邀請觀眾放慢腳步,隨著光獸一同踏上一段歷史記憶與自然生態的探索旅程。

漁會正濱大樓內,由藝術家賴彥勳攜手曾獲2024年「韓國大眾音樂獎(Korean Music Awards, KMA)」肯定的韓國音樂家東熙與研究者林佩儒,共同製作結合雕塑裝置、音樂表演與動態影像的計劃型創作《海潮・舟潮・離》,聚焦二戰後滯留基隆的韓國人社群,透過夢境般的船隻與舞蹈,展現離散與遷徙的歷史記憶。

此外,曾獲威尼斯雙年展銀獅獎的韓國藝術家任興淳(IM Heung-soon)呈現以吳爾芙小說為命名靈感的錄像作品《The Waves》,作品探討戰爭、抗爭與災難事件,呈現生命與情感的另一種歷史敘述。

泰國新媒體藝術家伍廷・詹薩塔布特(Wuttin Chansataboot)與國立臺灣海洋大學海洋生物研究所何攖寧副教授合作,將基隆海水中的微生物 DNA 轉化為聲響與動態裝置,作品《The Ballad of Micro Phoenix : Oceanic Resonance》提出人類如何解讀非人類生命所承載的環境記憶,成為一場藝術與科學對話。

城展區:基隆生活場景的轉譯與再現

走進「城展區」,觀眾將在城市日常空間中與藝術不期而遇,展區串連基隆城際轉運站前大頂棚、委託行商圈、海洋廣場與基隆市美術館前廣場,一窺基隆城區的歷史紋理。

成員橫跨臺灣、美國與日本的酷兒藝術團體「HomoPleasure」以至善大樓為場域,融合錄像與裝置藝術,轉化漁市場與夜生活場景,構築酷兒藝術空間,並將夜場文化帶入晶鑽休閒舞場,展現多元文化的活力。行為表演藝術團體「酸屋」在中山陸橋發起現地共創行動《回眸》,以侯孝賢電影《千禧曼波》為靈感,邀請在地居民參與、共創表演,將中山陸橋轉化為承載記憶與生命片段的場域。

基隆藝術家吳柏葳作品《混血青年》是他對基隆委託行街區文化歷史致意的一趟創作旅程,藉由與在地店家的合作、訪查與再製,將深具文史意義的「福氣委託行」翻轉成Y2K快閃古著選物店。

藝術家倪嘉隆 Nio Ni 在基隆市美術館前廣場展出氣囊裝置《彩嶼山獸》,同時也將其走訪基隆嶼的經驗,創作成一本期間限定的繪本,引領觀眾從不同的角度想像基隆嶼的鬼斧神工。探索建築與人之間的光環境的藝術家謝榕蔚,於海洋廣場打造《懸日平台》,反射白日與夜晚的不同光色,邀請觀眾置身其中,感受碼頭在光影之間的文化變奏。

▼《彩嶼山獸》作品,圖片來源:基隆市文化觀光局

首屆藝術孵育計劃:從基隆孕育而生的藝術創作

首度啟動的「藝術孵育計劃」,以公開徵件方式邀集創作者回應基隆場域,最終選出四組作品進行實踐。周柏慶《潮息之頻》以磁粉與光影打造出一座流動裝置,如洋流與潮汐般呈現自然的頻率之舞,呼應港都晝夜流轉的節奏。陳亮璇《蟻夢教室 EEEEEmon》以上下對映的雙頻道影像構成,邀請民眾演繹鬼神信仰故事,映照雞籠中元祭的靈性與日常,展現地方信仰中隱秘卻堅韌的精神線索。

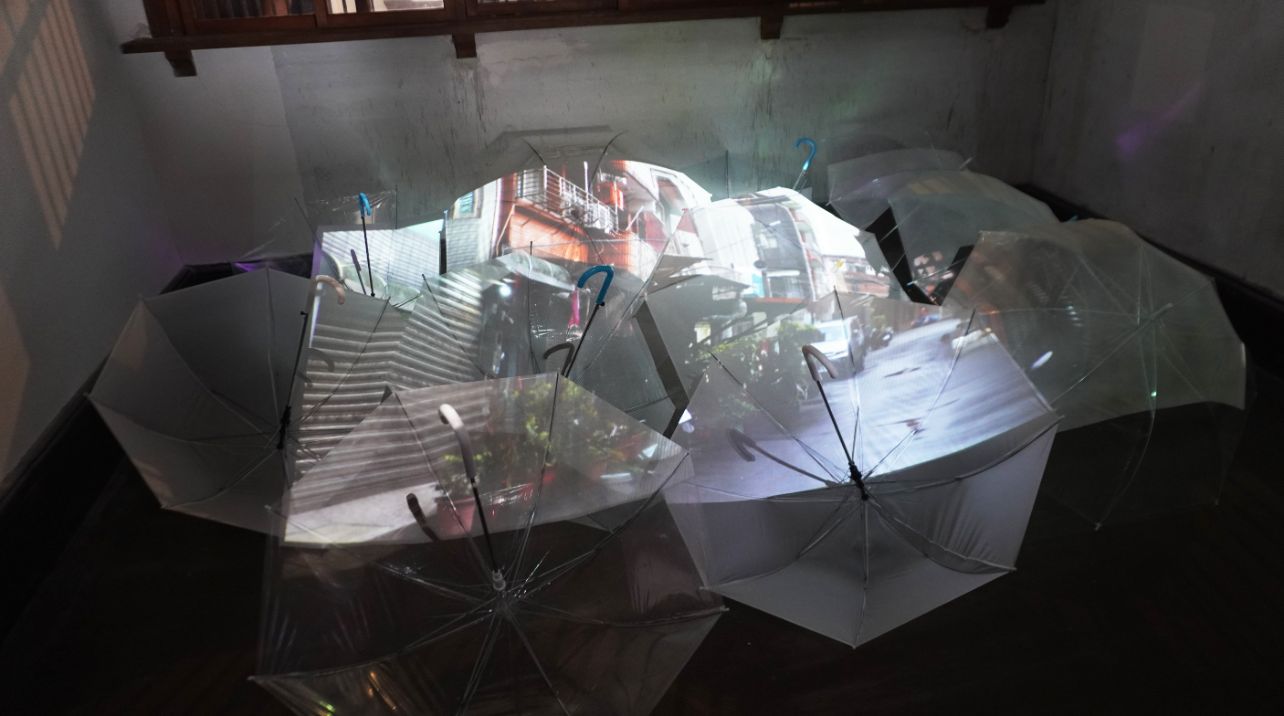

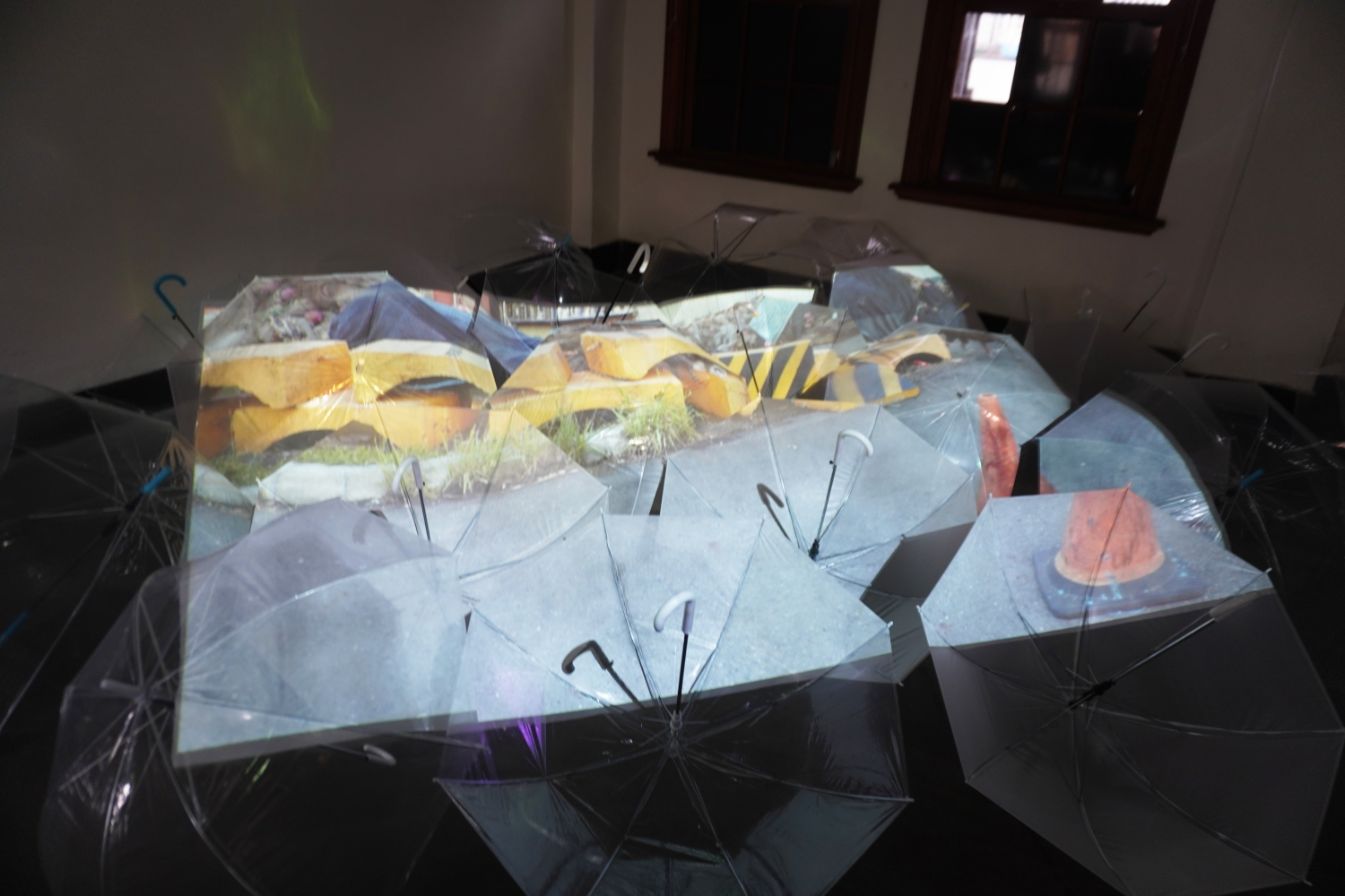

張子恩《如雨如鏽》以基隆潮濕氣候為創作命題,改造除濕機讓水氣於展場中不斷冷凝、滴落與蒸發,結合街景錄音,重新演繹潮濕在不同感官中的存在。何昆瀚與林毓恩《雨都顯影》則以雨傘裝置紀錄城市片段,觀者移動時影像隨之流轉,模擬穿行於街區、巷弄的身體記憶。

節慶現場的藝文連結:藝術市集、派對、表演、導覽

策劃團隊「廣義集合工作室」將於基隆城際轉運站策劃藝術市集「Sky Arena」與現場表演,為基隆注入豐沛、活潑的藝文能量。此外,藝術節期間將有多場深度藝術講座,以及由策展人與藝術家帶領的展區導覽、走讀活動等,例如:藝術家張恩滿將帶領走訪八尺門國宅一帶,透過走讀認識作品採集的在地植物;正濱教會作為基隆韓國人社群的生活與信仰中心,將邀請策展人與《海潮・舟潮・離》創作團隊於此舉辦藝術創作討論會;財團法人春風文教基金會與基隆市野鳥學會則將在展期間一起以基隆海岸線為範圍,談論基隆自然環境、能源議題與城市文化之間的關係。展期間的導覽、藝術活動與展演等活動細節請見「2025基隆潮藝術」官方網站 https://keelungciaoart.tw/,邀請民眾以不同角度深度體驗基隆的魅力。

2025基隆潮藝術 展出資訊

展出日期:2025年9月26日(五)至10月26日(日)

無留言